エンジニアとしてスキルを上げるのに必要なのは、プログラミングの学習だけではありません。一見、技術とは無関係な学びであっても、自身のキャリアを豊かにし、活動の幅を広げてくれるのに有用です。でも一体、なにを学ぶべき?とお悩みのあなたに、牧大輔(@lestrrat)さんがご自身のさまざまなキャリアを振り返り、有用だったと感じる学び、そしてAI時代のプログラミングとエンジニアにとって有益な学びも、合わせて語ってくれました。

いま開催中のUdemyの夏のビッグセールでは、最新技術からビジネス理論までさまざまなトピックの講座をお得に販売中です。牧さんのお話を参考に、あなたにふさわしい多様な学びを身に付けて、活動の幅を広げてください!

※ この記事は、株式会社ベネッセコーポレーションによるタイアップ広告です。記事の最後には、はてなニュースからのプレゼント&UdemyからのSNSキャンペーンのお知らせもあります。

- 💡 臆せず飛び込むことで広がったキャリア

- 💡 契約書の理解、文章ライティング……プログラミング「じゃない」けど有用な学び

- 📖 Udemyで学ぶ仕事に役立つ法務知識

- 📖 Udemyで学ぶ顧客目線(マーケティング)

- 📖 Udemyで学ぶライティング

- 💡 AI時代のプログラミングと、AI時代に価値を持つ学び

- 📖 Udemyで学ぶAI駆動開発

- 📖 Udemyで学ぶコンピュータサイエンス

- 💡 コスパ最強の学びを得る方法は「気になったらやってみる」

- 🛒 Udemyでは「夏のビッグセール」を開催中!

- 🎁 はてなニュースからAmazonギフトカードもプレゼント!

- 🎁 UdemyでもAmazonギフトカード5,000円分が当たるキャンペーンを実施中!

※ 表示している価格は本キャンペーン期間中の価格であり、期間終了後の価格は異なります。紹介した講座名や講座内容は2025年8月7日時点のものです。

💡 臆せず飛び込むことで広がったキャリア

プログラマー、OSS開発者、雑誌連載を持つ執筆者、技術カンファレンスの運営者、YouTubeチャンネルの企画・運用者……。「技術」という軸こそあれ、ずいぶんと多様な領域で活動してきたと我ながら思います。

こうしたキャリアは、なにか戦略を持って選んだものではなく、その時々で自分が関心と情熱を感じる領域に飛び込んできた結果です。そして、飛び込んだ先で得た学びや経験の積み重ねがあったからこそ、常に自分の望む領域で活動できてきたと感じています。

一見、技術とは関係のない学びや知識であっても、それがエンジニアとしての活動の中で有用だった、というケースもままあります。本稿では、僕がこれまでに様々な領域で得た学びと、それがどのように有用だったかをお話ししたいと思います。エンジニアとしてのキャリアの幅を広げたい、あるいは、もっと違う世界へと活動を拡大してみたいと考える方の参考になれば幸いです。

💡 契約書の理解、文章ライティング……プログラミング「じゃない」けど有用な学び

僕のキャリアはエンジニアとしてスタートしましたが、会社員、フリーランス、自ら立ち上げた小さな会社の代表、という3つの立場でエンジニア業務を経験しています。会社を立ち上げたのは、「小さな会社をつくってみたい」というシンプルな欲求があったこと、それに加えて、自分が関わるソフトウェアの全責任を負い、良質なものにするための判断を自分でする、という経験をしたかったからというのが理由です。

小規模でも会社を運営することで、資金の流れや受発注に関わる契約など、組織運営に必要な知識や学びが得られます。後に会社員へ戻りましたが、社内でシステム運用や動画制作などをベンダーに発注する場面で、こうした学びは非常に役立ちました。

開発、運用を完全に内製化している会社でなければ、なにかしらの形でベンダーとの受発注のやりとりやコミュニケーションが発生します。自分で会社を運営していた経験、つまり受注するベンダー側の経験があることで、ベンダーはどのような契約を望んでいるか、トラブルや齟齬が発生しにくい発注の仕方や契約はどのようなものか、といったことがわかるようになり、案件をスムーズに進められるようになったのです。

📖 Udemyで学ぶ仕事に役立つ法務知識

多くのビジネスパーソンが苦手意識を持つ、契約書の読み書きですが、しっかり身に付ければ、案件をスムーズに進めるための武器になるはず。この機会に、契約書の基本を学んでみてはいかがでしょうか?

多くのビジネスパーソンが契約書の読み書きに不安を抱えており、その結果、「契約相手から提示されるドラフトにうまく対応できない」などの課題が生じていると、法務専門家の講師は指摘します。本講座は、そうした状況に陥らないために、「契約書を効率的に正しく読解できるスキル」の習得を目的としています。

契約書の構成、タイトル、前文から、代金支払義務などの条文の要素、後文、署名欄にいたるまで、基本的な項目を順を追って丁寧に解説され、各項目、単に概念を説明するだけでなく、実際の文言サンプルを読みながら学ぶことができるため、より理解しやすい内容となっています。さらに実践編では、売買契約書のサンプル(DL可能)を用いて、効率的に契約書を読解していくプロセスが具体的に解説されており、本講座でしっかり学べば、「契約書アレルギー」が解消されるかもしれません!

カンファレンス運営で得た「ユーザー目線」

新たな世界に飛び込むことで、新たな視座や考え方が得られることもあります。2019年、僕はプログラマーを辞め、カンファレンス運営者へと転身しました。

「YAPC::Asia Tokyo(現・YAPC::Japan)」や「builderscon」の運営者として僕を知ってくださっている方もいるかもしれませんが、YAPCに運営として関わりを続ける中で、YAPCとはコンセプトの異なる、「より開かれた、参加しやすい技術カンファレンスを作りたい」と考えるようになり、運営を主業とする決意をしました。

技術系カンファレンスの主催者には、エンジニアとしての視点や業界の空気感の理解、会計や受発注といったビジネスプロセスの把握と実践経験などが必要とされますが、これらは僕がこれまで培ってきたものに他なりません。僕は、自分の経験とスキルを総合的に活かせるチャンスだと感じ、「カンファレンスの運営」の世界に飛び込み、それを主業にしてみたのです。

これまでも幾度も運営に携わっていましたが、改めてこの仕事にフォーカスすることで、新たな視点や学びが得られます。その一つが、人の心を動かし、ファンになってもらうためにはどうすればいいのか、という視点でした。

カンファレンスの企画そのものやトークテーマを磨き込むなど、魅力あるカンファレンスにするための施策はさまざま実施します。しかし、それだけでは人の心を動かし、数千円のチケットをポチってもらうにはいたりません。本当に大切なのは、カンファレンスの魅力をしっかり伝える「ユーザー目線」だという学びを得られました。

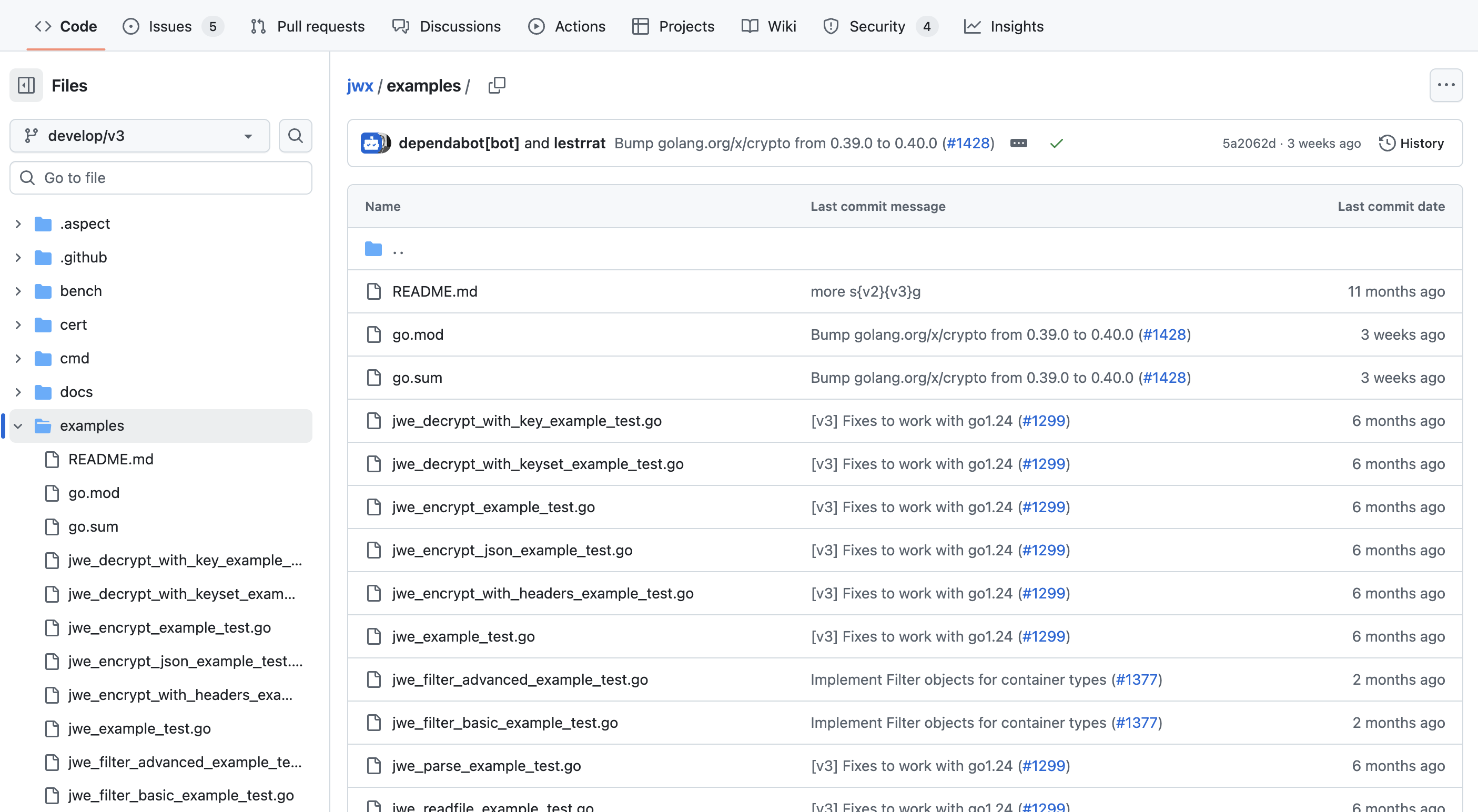

こうした「ユーザー目線」の重要性はカンファレンス運営だけで得られた学びではありません。自分がリリースしてきたOSSは、そのソフトの特性や使い方を説明するドキュメントであるREADMEやガイダンス、ハウツーといった情報が非常に充実しています。

自分がリリースしたOSSが唯一無二のものだとは思っていませんが、多くの人に使ってもらえるソフトになったのは、さまざまな資料が準備されていて、そのソフトがどういうもので、どのように使えばいいかわかりやすいという「ユーザー目線」があったからだと考えています。

ソフトウェアを多くの人に広く使ってもらうことや、カンファレンスに多くの参加者を集めること……。こうしたプロジェクトのゴールを定めたときに、徹底してユーザー目線で考えることの重要性を改めて実感できたのは、カンファレンス運営を通じて得られた大きな収穫でした。

📖 Udemyで学ぶ顧客目線(マーケティング)

顧客を見つめ、プロダクトと顧客を結びつける技術がマーケティングです。より顧客視点を取り入れた開発をするためにも、マーケティングを学んでみてはいかがでしょうか?

あらゆるビジネスには顧客が存在し、その顧客に対して何を提供するのかを考えることがマーケティングであり、開発や財務などあらゆる部門が、マーケティングは無関係ではないと講師は語ります。本講座では、「マーケティング=顧客に選んでもらう仕組みづくり」と定義し、どんな部門のスタッフであっても、マーケティングの考え方が理解できるよう、基礎から丁寧に解説します。

「マーケティングとは?」という基本的な問いから始まり、顧客分析、ターゲティング、モニタリングといった実践的なプロセスまでを網羅的かつ体系的に学べます。さらに、ワークシートやスライドなどのダウンロード資料も豊富に用意されており、自分の手を動かして、演習的にマーケティングの基本をしっかりと身につけることができます。

ライティングからも「ユーザー目線」を学ぶ

飛び込んだ先で学びを得る、という意味では、雑誌に記事を書く、プロとして文章を書くという活動も印象的です。2010年から、雑誌連載のライターや編集アドバイザーとして活動していますが、これは自分で知己の編集部に「連載させて!」と企画を持ち込み、実現したものです。

自分のブログやSNSだけでなく、こうした発信の場を持とうとしたのは、自分が本が好きだから、自分が面白いと思ったものを誰かに伝えたいから、という、なんともエゴイスティックかつ、ユーザー目線を感じさせないものですが、プロの編集者とともにライティングする、文章をリリースしていくというプロセスには大きな学びがあります。

それは、人になにかの価値を伝えるにはどうすればいいか、と考えを巡らせることです。文章に書かれている情報をより的確に読者に伝えるには、読む人を置いてけぼりにせずきちんと情報を提供するには、どんな書き方や工夫や技術があるのか。そんなことを連載をする中でパートナーの編集者や読者の反応から学んだと思っています。これもいわば「ユーザー目線」であり、先にお伝えしたカンファレンスのファンづくりや、OSSのドキュメントの充実度にも表現されている学びだといえるでしょう。もちろん、人に伝わる文章を書くというスキルは、仕事のなかでのドキュメンテーションや、人とのコミュニケーション、また、人の文章をレビューするときなど、幅広いシーンで有用なものです。

📖 Udemyで学ぶライティング

ビジネスコミュニケーションがテキスト主体になりつつあるいま、文章力も重要なスキルです。正しく読みやすい文章を書くコツを、改めて学んでみてはいかがでしょうか。文章の元となる、「考え」をまとめるための、ロジカルシンキングの講座も合わせてご紹介します!

トータルで1時間のコンパクトな講座ですが、正しい文章作成に必要な基本をばっちり解説。学習者がワークシート(DL可能)にまとめられた「残念な文章」のサンプルを添削することで、正しくわかりやすい文章に必要なエッセンスを手を動かしながら学べます。

講座内では、主語と述語のねじれ、助詞の誤用、冗長表現など、「残念な文章」に頻出する要素をトピックとして取り上げ、各要素、なにが間違っていて、どのように修正すべきかを簡潔に学べます。また、ドラマ仕立ての動画で構成されており、飽きずに最後まで楽しく集中して学習できるのも嬉しいポイントです。

💡 AI時代のプログラミングと、AI時代に価値を持つ学び

少し話は逸れますが、僕は現時点で文章を書く際、生成AIは使用していません。AIが書く文章は「間違っていないけれど、何を言いたいのかわからない」ことがあり、文章を書いた人はどんな価値を伝えたいのかが判然としない印象があるからです。非常に抽象的かつ感情的な表現になってしまいますが、「魂のない文章」に感じられるのです。

一方で、プログラミングには積極的に生成AIを使用しています。特にClaude Codeのアウトプットするプログラムは、僕の目から見てもかなり納得感があるものです。

ただし、現時点では使い方には注意が必要で、Claude Codeにプログラミングを「丸投げ」することはできません。Claude Codeのアウトプットには冗長さ(たとえば「車をつくって」とお願いしたら、なぜか「羽のついた車」をアウトプットしてくるようなこと)が往々にしてあるからです。こうした不要な部分を削除し、より洗練されたコードにするためには、どうしても人の手による作業が必要です。

では、こうした発展途上にある生成AIによるプログラミングは、業務、つまりプロフェッショナルな現場で活用できるのでしょうか。僕は業務内容や条件次第では、すでに実用に足るレベルに達していると感じています。たとえば、僕自身の頭の中にある手法で対応できるものであれば、自分で手を動かしたほうが現時点では生成AIよりも速くアウトプットを出せるでしょう。ですから、納期にある程度の余裕がある場合に限っては、生成AIを活用したプログラミングも十分に実用的だと考えています。

📖 Udemyで学ぶAI駆動開発

生成AIはあらゆる開発現場で無視できない存在になりつつあります。このツールを活用した開発プラクティスを学び、高効率なアウトプットを目指してみてはいかがでしょうか。AIのアウトプットをより洗練させるために必要な「きれいなコードを書くための具体的な方法」を学べる人気講座も合わせてご紹介!

Claude Codeを用いたコーディングからデプロイまでのプロセスを学べる人気講座です。すでにソフトウェア開発をしている玄人向けの講座なので、前提知識の解説などは省かれ、実務に直結しやすい要素をタイトに学んでいけるのがポイントです。

「シューティングゲームを作る」「サーバーとクライアントを作る」といったさまざまなケースで、自然言語でClaude Codeに「指示を出す」「修正していく」プロセスが解説されるので、ご自身の開発にすぐに応用できるテクニックに出会えるかも!?

AI時代に価値を発揮する「基礎」という学び

言うまでもなく、今後はより生成AIの存在感は増していくでしょう。現時点であっても、たとえばデバッグのような作業ではすでに人間以上のパフォーマンスを発揮していると感じます。では生成AIが当たり前に存在する世界で有用な学びや知識、能力とはなんでしょうか。

一つは、「新しい技術をキャッチアップする力」ではないでしょうか。皆さんもよくご存知のように、ソフトウェアエンジニアリングの世界はトレンドの移り変わり、既存技術の陳腐化のサイクルが非常に早いです。それに加えて、実作業は生成AIが担うという世界線において、「いま有用な新しい技術」を正しく把握し、学ぶ力を持つエンジニアには価値があると思います。

もう一つは、コンピュータサイエンスやプログラミングの体系的な基礎知識です。たとえば、アルゴリズムやデータストラクチャやメモリ管理といった基礎を知り、コンピュータやプログラムがどのように動いているかを理解していることはとても重要です。

AIがコードを書いてくれるのに、なぜこうした基礎が重要なのか疑問に思うかもしれません。しかし、「コンピュータやプログラミングの仕組み」を知らなければ、そもそもAIに正しい指示を出すことはできません。また、先に述べたように、現時点で必要な「プログラムの不要な部分を削除し、より洗練させる」プロセスでも、AIのアウトプットを正確に評価し修正するために基礎知識は欠かせません。 プログラミングが生成AIに代替されるならば、エンジニアの価値とは、ソフトウェアの根本で「なにが起きているのか」を理解し、ソフトウェアを正しく作る能力にあると思います。

📖 Udemyで学ぶコンピュータサイエンス

いつの時代も、必要なのはしっかりとした基礎力。この機会にコンピュータサイエンスをしっかりと学び、基礎を固めてみませんか?

「コードを書けても内部の動きがわからない」「二進数やメモリの仕組みを知らずにコードを書いている」

現役エンジニアである講師が仕事の中で感じたこんな疑問や不安を解消するべく生まれた講座です。講座内では数学・論理学、電気回路、CPU、メモリなどの「ハードウェアの知識」と、コンパイラやOSなどの「ソフトウェアの知識」を学べます。それぞれの概念や機能が「なぜ必要なのか」といった観点で講座が展開されるので、話を聞きやすい&頭に入りやすいのも特徴です。

本講座は「コードを書く」よりも「解説を聞く」が中心なので、まずはここでコンピュータサイエンスの超基本と全体観を捉え、関心に応じてより専門的な領域を学んでいくといいでしょう。

💡 コスパ最強の学びを得る方法は「気になったらやってみる」

かくも雑多な世界に首を突っ込み続けてきましたが、いまもパンづくりや3Dプリンティング、CADなど、関心がおもむくままに、さまざまな世界に飛び込んでいます。こうした活動から得られた学びは、先にお伝えしたように、思わぬところで自分の仕事や活動に良い影響を与えるものです。

ただ、なにかを新しく学ぶということには、もちろんエネルギーが必要ですから、「せっかくコストを投じて新しい世界に飛び込み、なにかを学んだのに、あまり役に立たないかもしれない」と考え、自分の世界を拡大することに二の足を踏んでしまう方もいるかもしれません。こうして「学びのコスパ」を気にしてしまうのも無理はありません。

しかし、なにかを学ぶということは、それまで知らなかった世界や、知らなかった人々とつながる契機になるということは間違いありません。また、こうして得られた学びや知己が、いつ自分の仕事と関わってくるかは誰にも予測できない事柄です。だったら、コスパを気にして迷う時間があるなら、早々に関心がある世界に飛び込んで、学びを重ねればいい。そこにはプラスになることしかないのですから、最高にコスパの良い学びを得る方法とは、「気になったらさっさとそこに飛び込んでみる」なのだと僕は思います。

なにか学びたい、新しい世界で活動してみたいと考えておられるなら、あれこれ悩まず、まずはそこに飛び込んでみるといいでしょう。あなたの世界が広がっていくことを、ぜひ楽しんでください!

牧 大輔(まき・だいすけ) @lestrrat

@lestrrat

Go/Perl/Cプログラマ、講演、執筆、動画プロデュースなど多岐にわたる活動を行う。OSS開発者としての活動も長く、代表的アウトプットとして「jwx」や「peco」が挙げられる。過去には技術カンファレンスの運営に関わり続けていた(元YAPC::Asia Tokyo主催、元builderscon主催)。3児の父。株式会社メルカリ所属。

🛒 Udemyでは「夏のビッグセール」を開催中!

オンライン学習プラットフォーム「Udemy」では夏のビッグセールを開催中‼️

🏖️ 夏のビッグセール: 2025年 8月19日(火)から28日(木)まで

話題の技術領域をはじめ資格・英語・ビジネスといった幅広い対象講座が、1講座1,500円から購入できます。この夏、学びたい講座をぜひチェックしてください。

- Udemy(ユーデミー)とは

- 米国Udemy社が運営する世界約8,000万人が学ぶオンライン動画学習プラットフォームです。世界中の「教えたい人(講師)」と「学びたい人(受講生)」をつなげ、最新の生成AIからビジネススキルまで、幅広いテーマを学ぶことができます。また、法人向けの「Udemy Business」は、Udemyで公開されている世界25万以上の講座から、日本向けに厳選した約16,000の講座を定額で利用できるサービスです。ベネッセコーポレーションは、一生涯の学びを通して社会と人々の人生が豊かになることを目指し、社会人の学び支援を行っており、Udemy社とは2015年より日本における独占的業務提携を締結しています(数字は2025年3月末時点)。

🎁 はてなニュースからAmazonギフトカードもプレゼント!

夏のビッグセールの期間中、はてなによるプレゼントキャンペーンも実施します。

この記事をはてなブックマークしていただいた方の中から抽選で5名様に、Amazonギフトカード1万円分をプレゼント。ブックマークのコメントで、あなたが考える「ソフトウェアエンジニアにとってキャリアを広げるうえで有用なスキル」を教えてください。たくさんのコメントをお待ちしています。

Amazonギフトカード1万円分プレゼント応募要項

- 応募期間

- 2025年8月19日(火)から2025年8月28日(木)まで

- 賞品と当選人数

- Amazonギフトカード(コードタイプ)1万円分×5名様

- 応募方法

- 抽選と発表

- 応募期間終了後に抽選により当選者を決定し、当選アカウントの登録メールアドレス宛に受賞と賞品の送付に関する連絡メールをお送りします

- 発表は連絡メールおよび賞品の送付をもって代えさせていただきます

- Amazonでは本キャンペーンについての問い合わせを受けておりません。

- Amazon.co.jpは、本キャンペーンのスポンサーではありません(株式会社はてなによるキャンペーンです)。

- Amazon、Amazon.co.jpおよびそのロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

🎁 UdemyでもAmazonギフトカード5,000円分が当たるキャンペーンを実施中!

さらにさらに、UdemyでもAmazonギフトカード5,000円分が10名様に当たる「#Udemyで変わった キャンペーン」を2025年9月9日まで実施中です。キャンペーン概要は以下のXの投稿をご確認ください。ぜひ、皆さんの「Udemyで学んで起きた素敵な変化」をポストしてください!

\Amazonギフト券5,000円分を10名様にプレゼント🎁/

— Udemy Japan(ユーデミー) (@UdemyJapan) August 13, 2025

1⃣本投稿を引用ポスト

2⃣ #Udemyで変わった をつけて

3⃣Udemyで学んで「できるようになったこと」「ポジティブな変化」をシェアしてください✨

資格試験に合格、仕事を効率化、趣味が広がったなど、「ちょっとした変化」も大歓迎です😊 pic.twitter.com/XUn2yaVmLt

[タイアップ広告] 企画・制作:はてな