1994年に舞台制作会社・ネルケプランニングを設立し、数多くの公演をプロデュースしてきた松田誠さん。マンガやゲームなどを原作とする「2.5次元ミュージカル」の先駆者でもあり、2014年に設立された一般社団法人 日本2.5次元ミュージカル協会の代表理事も務める演劇界の中心人物です。現在、国内だけでなく海外からも支持を集める日本発の新たな演劇ジャンル。千葉・幕張メッセで開催された第3回「ライブ&イベント産業展」で7月7日の基調講演に登壇した松田さんは、2.5次元ミュージカルがヒットした3つの理由、海外展開に向けた動きなどを、ビジネス的な観点を交えつつ紹介しました。

■ 年間上演作品数は4年で約3倍 成長を続ける「2.5次元ミュージカル」とは

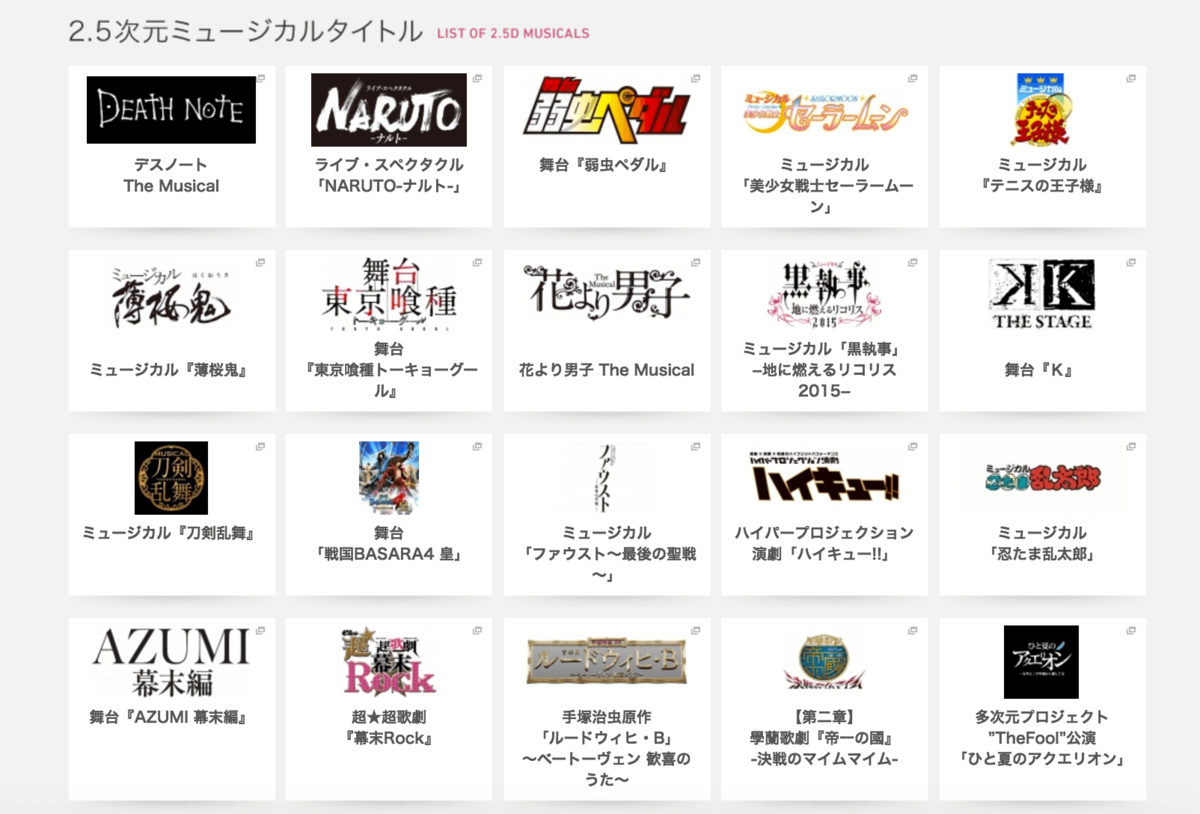

劇団四季や宝塚歌劇団による公演など、定期的にさまざまなミュージカル作品が上演されている日本の演劇界。松田さんによると、日本はアメリカに次いで第2位の市場規模を誇る“ミュージカル大国”だそうです。しかし、国内で上演されている作品のほとんどが海外で制作された欧米ミュージカル。そんな中、日本発のコンテンツとして登場したのが、マンガやアニメを原作とする「2.5次元ミュージカル」でした。2016年現在では『テニスの王子様』『美少女戦士セーラームーン』『NARUTO -ナルト-』『DEATH NOTE』などさまざまな作品が上演されており、国内のみならず、海外ファンからも大きな支持を集める新たな演劇ジャンルとして確立されています。

そもそも、2.5次元ミュージカルの定義とは何なのか。松田さんは「2次元で描かれたマンガ・アニメ・ゲームなどの世界を舞台コンテンツ化したものの総称」と説明します。ミュージカルという名が付いているとはいえ、せりふ劇を中心としたストレートプレイも総称の中に含むとのこと。“2.5次元”という名称はファンから自然発生した造語で、マンガやアニメといった平面の2次元と、生身の人間が生きる3次元の間にある世界観を指すそうです。

「“2.5次元”はいつの間にかお客さんの中で定着していたもので、世界にはない言葉。日本で作られたものとして世界に広めるべく、『2.5次元ミュージカル』というカテゴリーを作って活動しています」と松田さんは力強く語ります。

そんな2.5次元ミュージカルの起源は、宝塚歌劇団が1974年に上演した『ベルサイユのばら』(池田理代子『ベルサイユのばら』原作)だそう。この後、ゲーム・アニメ版の声優が舞台に立つ『サクラ大戦』(セガサターン用ソフト『サクラ大戦』)などさまざまな舞台作品が登場しました。そして、まだ2.5次元ミュージカルという名称もなかった2003年、同ジャンルを牽引(けんいん)し続けるミュージカル『テニスの王子様』が誕生します。

松田さんが2.5次元ミュージカルにおいて「大きなターニングポイント」になったと語る同作は、許斐剛さんのマンガ『テニスの王子様』(集英社『週刊少年ジャンプ』)を原作としたミュージカル作品。初演から14年目を迎えた2016年3月現在、累計動員数は210万人以上、上演数は3度の海外公演を含め1,300公演以上に達するなど、3rdシーズンを迎えた今もなお根強い人気を誇っています。松田さんは「ビジネスとしても成功している」と述べており、年間来場者数が30万人(ライブ含む)に達していることも「舞台作品の動員数としては珍しい規模」と言及します。

テニミュといえば、劇中の楽曲で構成されたライブ「Dream Live」(通称ドリライ)も人気。2ndシーズンを締めくくるドリライ2014は、神戸ワールド記念ホールで2日間、さいたまスーパーアリーナで3日間という史上最大規模で行われた。3rdシーズン初のドリライは、2016年5月に開催されたばかり

テニスの試合をピンスポット照明と打球音で表現するなど、舞台化困難といわれていた世界観を斬新な演出で表現した“テニミュ”。2ndシーズンの映像を交えつつ同作の魅力を紹介した松田さんは、テニミュの独特な「卒業システム」についても触れ、これまでに斎藤工さんや城田優さんなど約300人の俳優を輩出してきたと述べます。若手俳優における登竜門のようになっているというテニミュでは、これが初舞台だという俳優も珍しくなく、現在でも1つの作品につき約半数が舞台を初めて経験する“新人”だそう。「テニミュはいわばファーム(畑)。ここで若手俳優がいろいろな経験をして育っていき、羽ばたいていく」と松田さんは語ります。

長い歴史の中、テニミュの登場で大きな転換期を迎えた2.5次元ミュージカルですが、市場として大きな変化をもたらしているのはここ4、5年のことだそう。年間上演作品数で見ると、2010年の32作品、2011年の31作品に対し、2012年は59作品、2013年は70作品、2014年は91作品、2015年は100作品と、急激に成長しています。年間動員数は2014年で128万人、2015年で145万人と、こちらも右肩上がり。市場規模は100億円を超えるなど、新たな市場として発展を遂げています。

■ 2.5次元ミュージカルは、なぜヒットしているのか

それでは、2.5次元ミュージカルはなぜここまでヒットし続けているのでしょうか。松田さんは「大きく3つある」と、その要因を並べます。

まずは「バーチャルの普及によるリアルの希少価値」。「インターネットが普及し、映像や音楽を手軽に手元の端末で見ることができてしまう現代において、逆にリアルなものはすぐには手に入らないという希少価値が生まれた。音楽業界はCDが厳しい状況にあるが、ライブはとても元気がいい。バーチャルなものに触れ続けると、人は“生”の体験がしたくなるのではないか」と、松田さんは分析します。

2つ目は「原作から舞台への表現方法」。松田さんは「2.5次元ミュージカルにおいて、 “脳内補完”は一番大きな鍵になっている」と力説します。その一例として紹介したのが、演出家・西田シャトナーさんによって生み出された舞台『弱虫ペダル』(渡辺航『弱虫ペダル』原作)。高校の自転車競技部を題材にした作品で、自転車を使わずにハンドルだけでロードレースを表現しているのが大きな特徴です。

▽ https://www.youtube.com/watch?v=Iyp5Y1w6_AU

松田さんは「現在撮影中のドラマ版では当然自転車に乗りますが、舞台の場合、自転車は実はいらない。西田さんは『必要なのはハンドルと、運転をする人間の熱意』だとおっしゃっていた」と、独特の演出について説明。ハンドルのみを持ち、キャストが自転車をこぐというパントマイムをすることで、原作の持つ熱量を表現することに成功しました。そこで重要になるのが、客席からこの舞台を見つめる観客の“脳内補完”です。

「2.5次元ミュージカルにおいて最大の武器は、お客さんの想像力なんです」と断言する松田さん。「映像は細かい小道具などをすべて作りますが、舞台は省略の文化。なるべくそぎ落としつつ、本質的なものを強くデフォルメして見せます。これが演劇の醍醐味(だいごみ)で、マンガやアニメという題材に向いている」として、マンガやアニメといった2次元作品は、演劇的な表現と親和性があると言及します。

3つ目は「キャラクターと物語の認知度」。特に海外で上演する際は、その国のファンがすでに作品のキャラクターや物語を知っているという状態は「非常に強い」のだと松田さんは述べます。

■ 日本で生まれた2.5次元ミュージカルを、世界へ

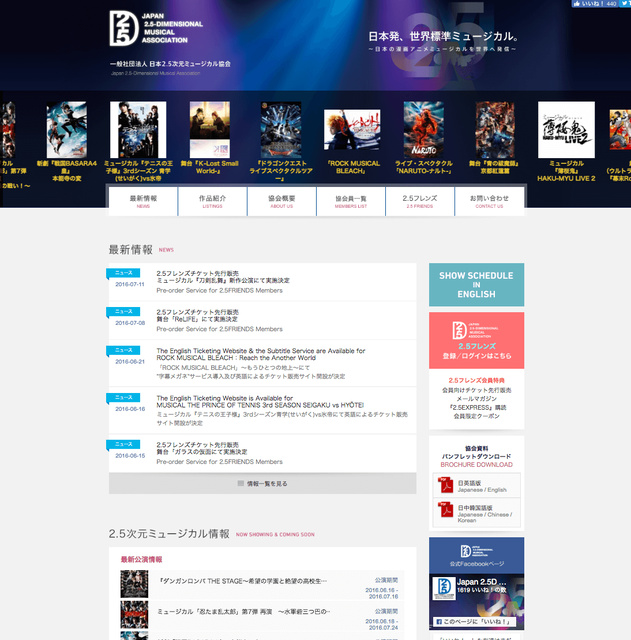

いくつもの人気作が生まれ、国内でじわじわと注目を集めだした2.5次元ミュージカル。さらなる発展と海外進出を目指し、2014年3月には一般社団法人 日本2.5次元ミュージカル協会が設立されました。通常の舞台よりも多くのビジネスチャンスがあることを理由に、協会員はアニメ・マンガ・舞台業界でない企業の方が多いそうです。

その中でも大きなビジネス例として挙げられたのが、舞台関連商品を扱うマーチャンダイズ。松田さんは「2.5次元ミュージカルにおいては、舞台の興業よりもマーチャンダイズの方が大きな市場」だとして、チケット代と同額程度の関連商品を購入するファンも珍しくないと指摘します。

またパッケージビジネスが低迷している中でも、2.5次元ミュージカルのDVD・Blu-ray Discは「非常に売れている」とのこと。さらに千秋楽公演を映画館でリアルタイム上映するライブビューイングも大きなビジネスになっていると挙げ、舞台『刀剣乱舞』虚伝 燃ゆる本能寺は全国で約4万人を動員したほか、香港・台湾でのライブビューイングも完売したとして、勢いのある分野であると述べました。

そして、松田さんが「この先、日本の2.5次元を大きく変えていくファクター」として重要視しているのが海外。同協会は海外上演と海外から日本に来るファンに大きく注目しており、その取り組みの1つとして、2015年から東京・渋谷で2.5次元ミュージカル専用劇場「AiiA 2.5 Theater Tokyo」の運営を開始しました。

期間限定で2.5次元ミュージカル専用劇場として運営されることになっていた。当初の運営期間は2016年4月までを予定していたが、2017年4月末までの延長が発表された。その後の運営については随時告知するとのこと

理由について「2.5次元ミュージカルが見たいという海外のお客さんが、いつどこでどんな作品をやっているかを調べるのは大変。なので、いつでも上演している基地のような場所を設けた」と語る松田さん。同劇場では多言語に対応した字幕メガネも貸し出しており、海外ファンからの評判も良いそうです。専用のオペレーターがリアルタイムで字幕を配信するため、キャストがせりふを言うタイミングに合わせて字幕が表示されるとのこと。どの公演にも海外のファンが多く訪れているとのことで、とても需要のある仕組みになっているそうです。

■ 中国での歴史的上演も 海外から見た日本の2.5次元ミュージカル

実際に、2.5次元ミュージカルは海外でどのように受け入れられているのでしょうか。松田さんは例として、2015年に中国・上海で上演されたミュージカル『美少女戦士セーラームーン』-Petite Étrangère-を挙げます。「中国・上海で日本のマンガを題材にしたミュージカルが上演されるというのは、日本の演劇史上において歴史的なこと」と述べる松田さん。自身も現地を訪れ、ファンの熱狂的な盛り上がりを目の当たりにしたそうです。

2015年1月16日から1月18日まで中国・上海の上海戯劇学院上戯劇院で上演された、ミュージカル『美少女戦士セーラームーン』-Petite Étrangère-。アンコールでは「ムーンライト伝説」の上海公演スペシャルバージョンも披露したとのこと

また「開演した瞬間、7割くらいのお客さんがスマホで写真を撮り始めました」という当時の状況についても言及。しかし「スマホを舞台に向けているお客さんがいると、劇場スタッフが後ろからその画面にレーザーポインターを当ててくるんです。そうするとお客さんはスマホをしまう。舞台上よりも客席で何本ものレーザーの光が飛び交っているという、不思議な光景でした」とその様子を振り返ります。ところが、公演を重ねるたびにレーザーポインターで注意を繰り返していたところ、千秋楽公演でスマートフォンを取り出した観客は0人だったそう。「1台もなかったんです。みんなしまって見ていました。だから(マナーは)話し合っていけば大丈夫になるんですよ」と松田さんは熱弁しました。

海外で上演されたもう1つの例として挙げられたのが『デスノート THE MUSICAL』(小畑健・大場つぐみ『DEATH NOTE』原作)。国内でも上演された同作は、韓国人キャストによる韓国公演も行われるという特殊な作品になりました。ライセンスを取得した海外の主催者側が母国語にローカライズして上演したという、2.5次元ミュージカルにおける初の事例になったそうです。

▽ https://www.youtube.com/watch?v=U7pt9K5878o

また、2016年10月から12月にかけて中国6都市で上演するライブ・スペクタクル『NARUTO-ナルト-』の海外公演については、中国の主催者が公演を購入して上演するという新しい取り組みだそう。日本上演版とは少しキャストが異なるものの、同公演に出演するのは日本人キャストです。松田さんは「これら以外にも、これから海外上演を控えている作品もある」と説明。2.5次元ミュージカルの海外進出はますます勢いを見せています。

■ 国内でもまだ開拓できる余地がある 2.5次元ミュージカルが目指すもの

国内における2.5次元ミュージカルの客層は、20~40代の女性がメイン。全体の9割が女性で、松田さんによると「まだ男性がお客さんとして来ていない」とのことです。ジュニア世代やシニア世代といった客層も取り込めていないと明かし、まだまだ開拓の余地があることを指摘します。「競合に当たる企業が集まり、オールジャパンとして一つの目標に向かっていくというのが協会の主旨。国内でこのコンテンツを盛り上げよう、世界に向かっていこうというのが目標です」と力強く語り、講演を締めくくりました。

▽ 一般社団法人 日本2.5次元ミュージカル協会|JAPAN 2.5-DIMENSIONAL MUSICAL ASSOCIATION

▽ ライブ・エンターテイメント EXPO | リード エグジビション ジャパン株式会社

(c)許斐 剛/集英社・NAS・新テニスの王子様プロジェクト

(c)許斐 剛/集英社・テニミュ製作委員会

(c)ミュージカル『刀剣乱舞』製作委員会

(c)舞台『刀剣乱舞』製作委員会

(c)武内直子・PNP/ミュージカル「美少女戦士セーラームーン」製作委員会2016